| |

| Pirandello

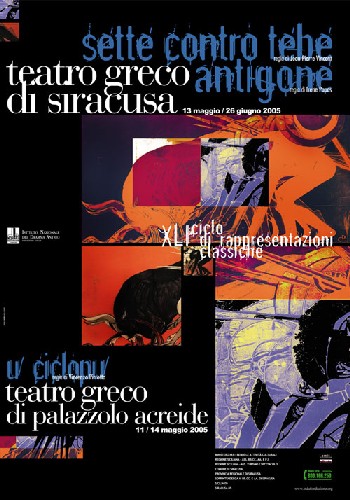

riscrisse Euripide in siciliano. «'U Ciclopu» al Teatro

Greco di Palazzolo

di Enrico Fiore per Il Mattino Pirandello tradusse (sulla base della versione italiana di Romagnoli) e adattò «Il Ciclope» per la «Compagnia drammatica del Teatro mediterraneo» da lui stesso fondata, sul finire del 1918, insieme con Nino Martoglio e Rosso di San Secondo. E di conseguenza, nella sua riscrittura in siciliano (per l'esattezza in puro dialetto girgentino) il dramma satiresco di Euripide diventa una vera e propria full immersion nello «statuto» isolano acquistato dai personaggi. Questi, spogliati dei connotati retorici che gli aveva attribuito Euripide, si caricano sul filo del comico, e proprio in virtù del dialetto, d'inediti stilemi non solo psicologici (vedi la contrapposizione fra la sostenuta bonomia di Ulisse e l'atteggiamento, popolaresco fino all'estrema volgarità, del Ciclope e di Sileno), ma anche e soprattutto sociologici (vedi lo scarto determinato fra la gravità presuntuosa dei cittadini, lo stesso Ulisse e i suoi compagni, e la spontanea ruvidezza contadina incarnata dai satiri schiavizzati da Polifemo). Ebbene, mi sembra che Vincenzo Pirrotta - regista dell'allestimento di «'U Ciclopu» dato nel Teatro Greco di Palazzolo Acreide per il XLI ciclo di rappresentazioni classiche dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico - abbia reso tutto questo attraverso un felice mélange di precisione filologica e capacità inventiva. Basta considerare da un lato le conchiglie (simbolo della dimensione marina) che dalla scena s'estendono persino alla corazza di Ulisse e, dall'altro, le musiche di Rosa Maria Grioli, eseguite dal vivo con gli strumenti tipici, per l'appunto, della tradizione contadina in genere e pastorale in specie: flauti, tammorre e zampogna. Sullo stesso piano, del resto, si colloca la bella prova che - tra danze orgiastiche, canti rituali e processioni liturgiche (ma è tutto da ridere, naturalmente) - offrono gl'interpreti: primi fra tutti lo stesso Pirrotta, che connota l'eloquio di Ulisse con il vertiginoso ritmo sincopato tipico del «cunto» siciliano, e i divertentissimi Giovanni Calcagno (il Ciclope) e Filippo Luna (Sileno). 23/05/2005 |

|

| Teatro

Greco di Palazzolo Acreide - XLI Ciclo di spettacoli classici regia

Vincenzo Pirrotta PERSONAGGI E INTERPRETI Ulisse

Vincenzo Pirrotta CORO |

|